À celles et à ceux qui en 2015 ont facilité la naissance, la croissance et la croustillance de l’Internationale interstiCielle : un grand mercii !

-

-

Killed by Death

« Un jour j’ai apporté ma guitare à l’école et je me suis vu entouré de nanas. Wow ! Il a une guitare. Avoir une guitare à l’époque, c’était quelque chose… Tous ces intellos qui se la pètent et qui veulent délivrer un message… Bullshit ! Ils veulent coucher avec des nanas, c’est tout ! »

Lemmy Kilmister (1945-2015), fondateur de Motörhead.

Médaille en chocolat à Michel Scognamillo qui a mis cette perle sous le nez de l’ii.

-

Amours alpines

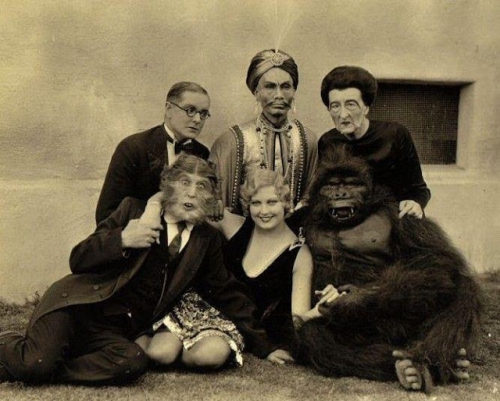

On pourrait croire que les bergers sont des santons qui passent leur temps à faire du baby-sitting en attendant des people couronnés. Il n’en est rien. Et il est bon de se rappeler que leur condition était moins pastoralement idyllique. Aujourd’hui avec les smartphones ça va mais jadis l’isolement auquel leur métier les exposait ne devait pas être d’un rose Marie-Antoinette.

Certes, la solitude les conduisait à l’art. Ils sculptaient le bois, sifflaient, vocalisaient, jouaient de la flûte comme personne. Mais elle engendrait aussi des frustrations. Pulsions sexuelles et pulsions d’art se combinaient alors.

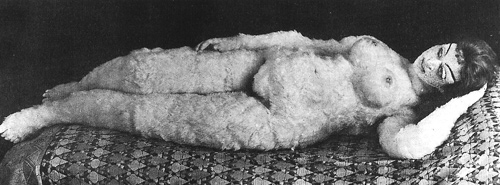

Comme dans la légende de la Sennentuntschi tombée de la montagne grisonnaise qui n’abrite pas que des Heidi. Dans l’imaginaire des Alpes la Sennentuntschi désigne cette poupée de paille et de bois que les bergers confectionnaient pour assouvir leur besoin physique. Un sex toy rustique-moderne en quelque sorte. Un mannequin-fétiche qui fait penser à celui qu’Oskar Kokoschka fit fabriquer après sa rupture avec Alma Mahler.

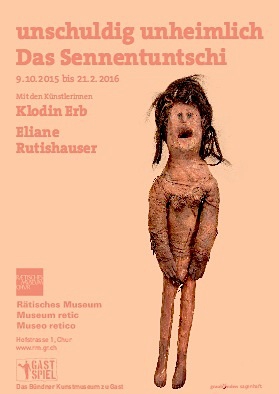

Le problème c’est que la poupée d’amour de la légende suisse-allemande finissait par s’animer d’une diabolique indépendance et à se retourner contre qui avait abusé d’elle. Moral ! Jusqu’au 21 février 2016 le Rätisches Museum de la ville de Chur (Coire en français) consacre une exposition aux Sennentuntschi.

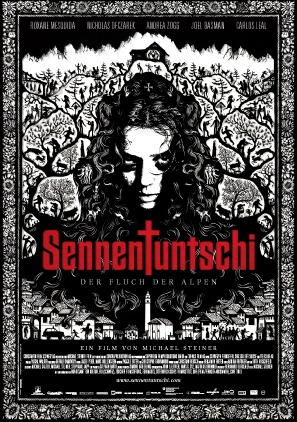

Un thriller d’horreur du réalisateur Michael Steiner a, en 2010, porté au cinéma la créature érotique et meurtrière des alpages. Une vampirique affiche, réalisée par Ernst Oppliger d’après des motifs traditionnels en papier découpé, nous confronte avec le regard charbonneux de cette Cruella de la montagne.

Au théâtre, une pièce fut aussi tirée de la légende par le dramaturge suisse Hansjörg Schneider en 1971.

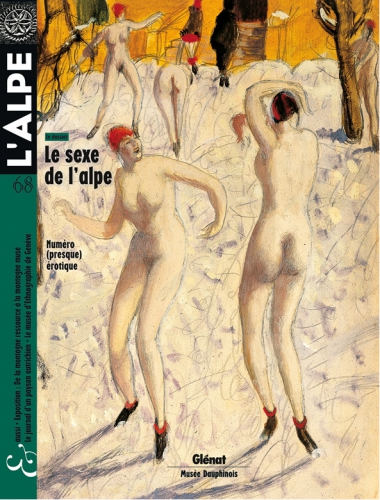

Qui voudra en savoir plus sur la Sennenpuppe ou sur d’autres aspects de l’érotisme lié au pastoralisme et à la transhumance aura intérêt à consulter (comme moi) l’article de l’ethnologue Guillaume Lebaudy paru dans la livraison du printemps 2015 de la revue L’Alpe (Glénat / Musée Dauphinois) intitulé : Le Sexe de l’Alpe, numéro (presque) érotique.

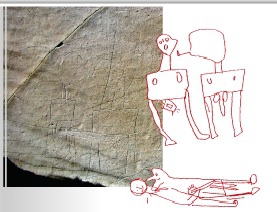

Empruntons lui pour finir ce photo-relevé de Nathalie Magnardi donnant à voir des nus et une scène primitive gravés sur des roches dans le secteur du pic des Merveilles.

-

Lendemains interstiCiels

Cliquer dans l'image

Marcel Lévesque dans :

Le Crime de Monsieur Lange

un film de Jean Renoir

(1936)

-

Liza, une vie de voyante

Liza, voyante à Nonancourt. Il y a 28 ans déjà, la Pensée Universelle publiait, sous ce titre, un récit « écrit avec énormément de pudeur et de sensibilité » relatant la vie d’une jeune Normande que son « don » condamnait à une « éternelle solitude ».Tout le monde a feuilleté un de ces livres issus de l’édition à compte d’auteur. Les mémoires, les souvenirs, rédigés dans une langue châtiée et dans le respect scolaire des modèles du passé n’y sont pas rares.

Celui de Liza déroge à ces critères. Il frappe par sa minceur. Il fascine par le côté terre à terre de son propos. Il déroute par son manque de relief associé à une simplicité d’expression parfois boiteuse. La banalité poussée à ce point prend des allures de style. La modestie de Liza se dope aux symboles. Son pseudonyme emprunte au vocabulaire de l’église byzantine.

Liza la Nonencourtoise ne s’en situe pas moins au delà de la naïveté. Dans un territoire mental qui est celui d’une femme ordinaire quand elle se dote d’un pendule pour explorer son désert affectif. La couverture de son livre atteste de son narcissisme. Elle insiste sur son confort et sa parure, parle de ses « cheveux courts remplis de mèches blondes », de sa moquette, des disques qu’elle possède « en allant du slow au rock ». Ses vêtements choisis (« qu’il s’agisse de dessous ou de vêtements extérieurs »), sa « peau toujours bronzée », son « maquillage superbe », lui donnent « une allure de P.D.G. ».

Alors que la plupart des auteurs s’efforcent de rechercher le lyrisme, l’histoire ou le pittoresque, Liza cultive une platitude qui serait désespérante si elle n’était candide. Liza prend sa douche. Liza fait ses courses. Liza « mange régime ». Pour la relation minutieuse des détails triviaux du quotidien, Liza a le chic ! Avec sa fille, « sa seule joie de vivre » après « un mariage raté » et « une union libre affreuse » Liza regarde « à la télévision la messe qui est diffisée (sic) » le dimanche.

Mais ce qui revient comme un leitmotiv sous sa plume ce sont ses déboires amoureux. Les hommes qui lui plaisent ont peur qu’elle soit « sorcière ». Les hommes à qui elle plait ne voient que « l’intérêt matériel » qu’elle « possède ».

« Ils étaient prêts à entrer dans mes meubles tellement mon intérieur leur plaisait » précise-t-elle innocemment. Liza tond le gazon. « Dans la vie il faut bien se dire qu’il n’y a pas que l’acte sexuel qui compte (…) ». Il y a eu ce « rêveur » qui s’amusait à téléphoner des nuits entières, « c’était sa façon de flirter ». Il y a eu ce dentiste qui ratait ses plombages et qui « prenait un plaisir » à lui « redonner d’autres rendez-vous » Et puis cet « amoureux fou » qui « n’aimait pas travailler ». Liza a vécu 3 jours avec lui. « Que voulez-vous faire avec un homme sans avenir ? ». Liza l’abandonne. Le beau gosse la harcèle. Il s’introduit chez elle. Liza s’enfuit. « C’est alors que je fis un faux pas et me foula (sic) la cheville, je tombais sur la moquette ».

On peut sourire. Nul ne doit mépriser. Tout au plus peut-on s’étonner que Liza ait choisi le support du livre pour des confidences dignes des potins de la commère. Cette chronique provinciale d’un bonheur minimal et instable révèle une fragilité touchante et menacée : « partir en vacances pour être cambriolée au retour ce n’est pas la peine je connais les gens qui me guettent à ce sujet, normal, je suis voyante (…) ».

-

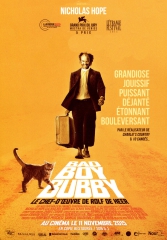

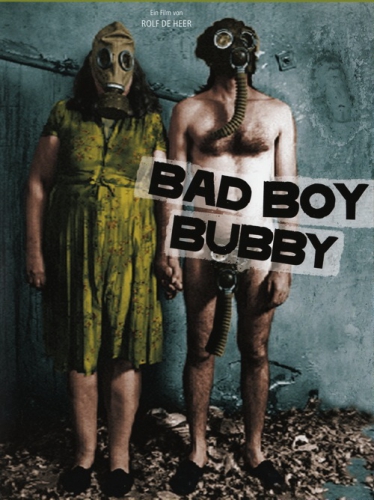

Retour de Bad Boy Bubby

En cette fin d’année, offrez-vous du triple B et visionnez l’épatant Bad Boy Bubby, un film de Rolf de Heer qui nous vient d’Australie et qui a raflé plusieurs distinctions à la Mostra ! Qu’est-ce que je faisais en 1995 pour être passée à côté de ce chef-d’œuvre ?

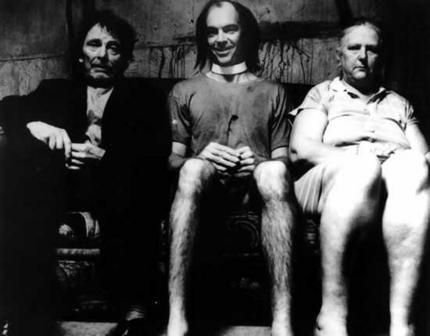

Bad Boy Bubby c’est d’abord la découverte d’un acteur démentiel au sens premier du terme : Nicholas Hope. Doté d’un physique de western spaghetti, visage buriné et yeux bleu délavé, il était a priori incompatible avec le rôle de Bubby.

Pourtant, dès les premières minutes, il accomplit des prouesses de jeu remarquables, notamment grâce à une mâchoire indépendante de son visage qui n’est pas sans évoquer celle d’un Jack Nicholson. C’est la merveille ! Une performance hors du commun, bien aidée d’ailleurs par tous les autres acteurs du film.

Ne vous dérobez pas aux premiers instants, poursuivez ! Vous ne le regretterez pas… Bubby apparaît pour la première fois, nu, les pieds dans une bassine de fortune. Cheveux hirsutes et longs, crâne et tempes dégarnis. Sa mère le rase comme un homme et le lave comme un petit garçon.

Depuis 35 ans, elle le maintient en enfance à coup de trique et de préceptes religieux pour simplet. Ils vivent dans un réduit de deux pièces sans lumière du jour et, quand elle doit sortir, elle enfile un masque à gaz factice pour lui faire croire que l’air du dehors est toxique.

Petit crucifix sans tête, seul ornement au mur. « Dieu voit tout ce que tu fais et il va t’écraser… » Il n’y a rien à faire, pourtant. Rien d’autre que de torturer un chat malingre. Rien d’autre que de se faire chevaucher, tous les soirs, par une mère cinglée, redoutable bigote lubrique. Moments plus calmes où Bubby a le droit de la maquiller ou bien d’enfiler ses robes pour l’imiter à la perfection.

La mère fait du caramel et le verse délicatement dans des collerettes de papier d’un blanc immaculé perturbant, au milieu de toute cette crasse. En son absence, Bubby doit rester immobile sur une chaise toute la journée devant ces douceurs auxquelles il ne peut toucher. Coup de théâtre, le père un minable escroc revient habillé en prêtre de pacotille…« Pourquoi l’avoir prénommé Bubby ? » La mère rétorque qu’elle attendait son retour pour donner un prénom ! Aussitôt, la situation est changée. Sous la coupe du père, la mère néglige son Bubby, elle en oublie presque de le violenter.

Après un acte libératoire, Bubby enfile la panoplie du paternel, le col blanc de « pope » et se fabrique une étrange barbe avec du caramel et un peu de ses cheveux coupés. Un autre film commence. C’est dans cet accoutrement qu’il sort dehors pour la première fois de sa vie. Pleine nuit lynchéenne sur les docks du port d’Adelaïde. Il croise une petite chorale de l’armée du salut dont le chant le fascine. Il découvre la pizza. Il n’a pour langage que les phrases ordurières qu’il a entendues toute sa vie et qu’il replace de façon incongrue et décalée, ce qui donne lieu à des scènes très burlesques. Sans malice, il touche les seins de chaque femme dotée d’une poitrine opulente. Certaines seulement s’en trouvent heureuses.

Il fraye avec un groupe de rock désargenté. La musique lui ouvre le monde. Petit à petit, son champ d’expressions et d’attitudes s’étoffe.

Scène d’anthologie où il retrouve le groupe de rock sur scène dans un bar. Le guitariste lui tend le micro. Bubby accomplit alors une prouesse vocale, une improvisation naturelle à base de miaulements, de cris et une bordée d’injures scandées avec un sens inné du rythme. Il devient le performer « pope », s’inventant sur scène une identité autre. Plan resserré sur son visage éclairé magnifiquement par des poursuites changeantes. Deux autres performances « live » suivront, avec un flow tout aussi jubilatoire.

Dernier volet : la rencontre dans un parc avec des handicapés. Bubby a désormais assez de mots à lui pour traduire les émotions de personnes bouclées en elles-mêmes, tout en restant un grand enfant dans l’âme qui va à l’essentiel : le toucher, le manger.

La fin extraordinaire ne se dit pas.

On attend une sortie dvd - digne de ce nom - et qui respecte la bande-son si élaborée.

-

Jeunesse de Sarrasine

Il suffit de lire pour voir que des faits intersticiels se cachent dans les livres. Même les plus fameux. Même ceux que la critique savante a propulsé une fois pour toute sur une seule orbite littéraire. Et qu’on n’a plus besoin de lire parce qu’on se contente de leur réputation. Ainsi de Sarrasine d’Honoré de Balzac, cette icône de l’ambiguïté sexuelle depuis le brillant S/Z de Roland Barthes.

Il suffit de lire pour voir que des faits intersticiels se cachent dans les livres. Même les plus fameux. Même ceux que la critique savante a propulsé une fois pour toute sur une seule orbite littéraire. Et qu’on n’a plus besoin de lire parce qu’on se contente de leur réputation. Ainsi de Sarrasine d’Honoré de Balzac, cette icône de l’ambiguïté sexuelle depuis le brillant S/Z de Roland Barthes.

Rencontrant cette nouvelle aux Puces le dimanche, sous sa couverture de bure de l’édition Skira (1947) qui ferait penser à la robe de chambre de Balzac (n’était le portrait par Albert Marquet dont elle est ornée) comment ne pas tomber, au hasard du feuilletage, sur ce passage où est évoquée la jeunesse rebelle de l’amoureux de la Zambinella, diva et castrat :

« Au lieu d’apprendre les éléments de la langue grecque, il dessinait le révérend père qui leur expliquait un passage de Thucydide, croquait le maître de mathématiques (…) et barbouillait tous les murs d’esquisses informes. Au lieu de chanter les louanges du Seigneur (…), il s’amusait, pendant les offices, à déchiqueter un banc; ou quand il avait volé quelque morceau de bois, il sculptait quelque figure de sainte. Si le bois, la pierre ou le crayon lui manquaient, il rendait ses idées avec de la mie de pain. (…) Il laissait toujours à sa place de grossières ébauches, dont le caractère licencieux désespérait les plus jeunes pères; et les médisants prétendaient que les vieux jésuites en souriaient. Enfin, s’il faut en croire la chronique du collège, il fut chassé, pour avoir, en attendant son tour au confessionnal (…), sculpté une grosse bûche en forme de Christ. L’impiété gravée sur cette statue était trop forte pour ne pas attirer un châtiment à l’artiste ».

-

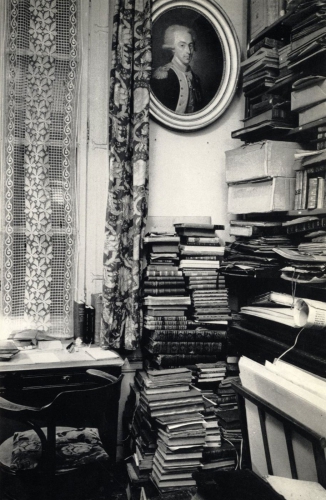

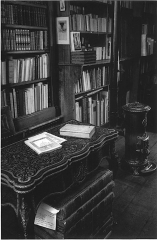

La double vie de Mr Rinzi

C’est derrière la statue de Diderot, une petite rue presque oubliée de la province germanopratine. Dans ce segment préservé d’une voie raccourcie, gîte la Librairie Paul Jammes, un peu à l’écart du bruit du boulevard voisin. Ce vénérable et très actif établissement, constitue à lui seul l’attrait principal de la rue Gozlin.

Le photographe André Kertész a consacré en 1975 un album à ce fleuron humaniste situé au 3, du côté droit quand on vient de la rue Bonaparte. Zoomons sur la façade.

Si la déco intérieure et l’éclairage de la librairie sont cosy façon moderne, les vitrines ont eu le bon goût de rester les mêmes au fil des rénovations indispensables. Zoomons sur les vitrines.

Toujours quelques beaux livres d’autrefois choisis pour la curiosité du passant qui veut bien un moment se déconnecter de son i-phone. Tiens, un nouveau catalogue ! « Un catalogue Jammes c’est toujours un événement » dit la rumeur du sixième arrondissement. Je me suis payé le luxe d’entrer dans la boutique.

L’élégante couverture du catalogue, en Didot des familles (la belle typographie est assez le genre de la maison), promettant, entre autres, des Fous littéraires.

Une partie non négligeable -75 numéros exactement- est consacrée en effet dans cette 294e cuvée de la Librairie Jammes aux chers oiseaux rares de Raymond Queneau.

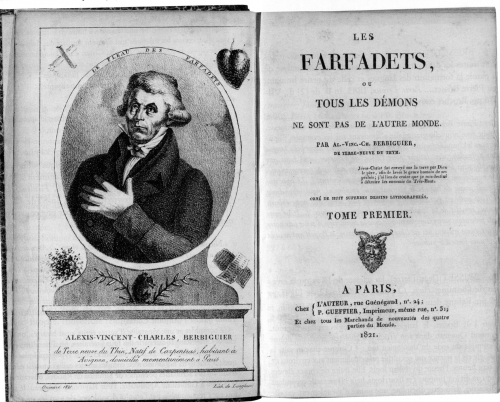

On y retrouve quelques vedettes du genre : Berbiguier de Terre-Neuve du Thym et ses Farfadets,

Jean-Pierre Brisset et sa Science de Dieu qui se cultive « à l’heure du thé au logis » [Théologie], Nicolas Cirier dont l’Imprimerie Royale se sépara parce qu’on lui reprocha de ne pas avoir l’œil typographique.

J’en passe et des non moindres.

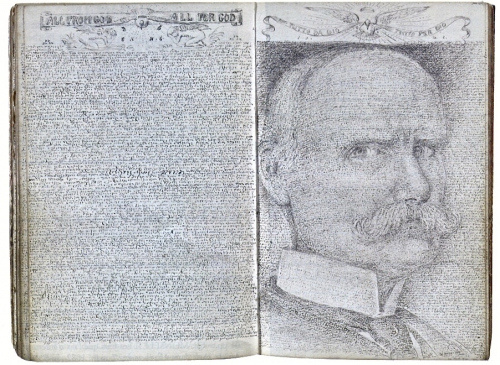

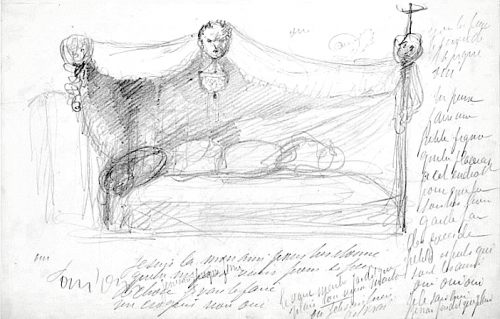

Mais ce qui a retenu surtout mon attention c’est un manuscrit en écriture cryptée dont une double page calligrammatique est reproduite dans le catalogue Jammes.

Citons la description de cet étrange opus dont l’auteur a nom Rinzi : « Pour rédiger ce texte, il a inventé un nouvel alphabet où se mélangent des lettres grecques, des signes empruntés au chinois ou à l’astrologie, et quelques inventions personnelles. (…) pour accentuer le caractère hermétique de son texte, Rinzi l’a rédigé en lettres minuscules presques illisibles, même avec une loupe : environ 100 lignes à la page ». On est précis chez Jammes et le rédacteur de cette notice de présentation indique qu’il serait « peu honnête » de « classer d’office » Ernest Rinzi « parmi les fous littéraires et pourtant, il semble appartenir à la classe des cerveaux mystérieux, étrangers et mystiques ».

C’est vrai que son nom ne figure pas dans la Somme d’André Blavier qui fait autorité en la matière. Que ce soit dans la première édition chez Henri Veyrier (1982)

ou dans sa refonte, très augmentée, parue aux Éditions des Cendres en 2000.

Même si l’œuvre de Rinzi ne rencontra sans doute jamais « le moindre écho ». Même si elle nous arrive parfaitement indemne de « reconnaissance », n’ayant nullement été « reconnue comme valable par un autre individu » pour reprendre le vocabulaire des Enfants du limon.

Vierge en quelque sorte.

Ernest Rinzi est mentionné par contre dans le Bénezit, ce dictionnaire des peintres et sculpteurs cher aux antiquaires. C’est que Rinzi (1836-1909) est un miniaturiste anglais assez connu.

De ce point de vue on pourrait rapprocher sa démarche de celle du graveur (et ami de Zola) Fernand Desmoulin. Portraitistes mondains au grand jour et artisans du mystère dans la nuit de la création.

-

Belles de concours

Après la médaille, la miss.

Les occasions de se distraire sont trop rares aujourd’hui pour s’épargner celle ci.

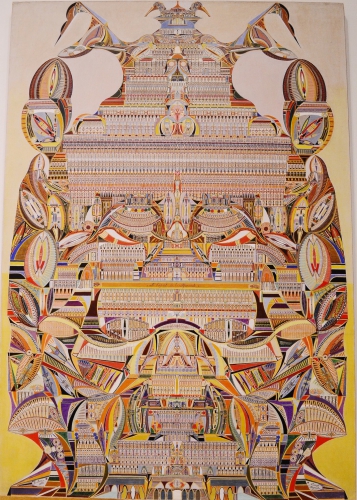

Une aimable troupe de belles de concours s’est initiée à la critique d’art pyramidale au détriment d’Augustin Lesage avec la bénédiction du haut patronage du LaM trois fois artifié.

La création ça creuse : une rapide collation s’ensuivit.

Sans doute y avait-il des carottes au menu.

L’histoire ne dit pas si elles étaient cuites mais on s’en doute

-

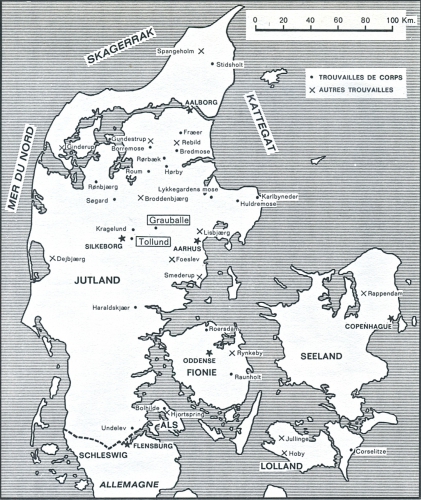

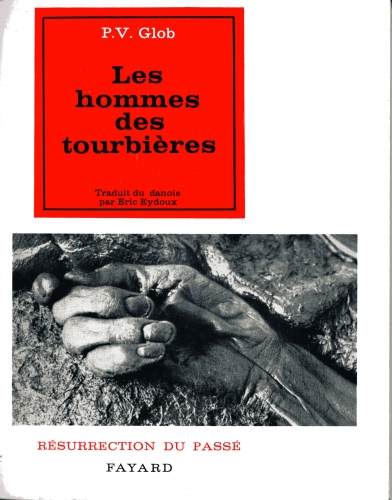

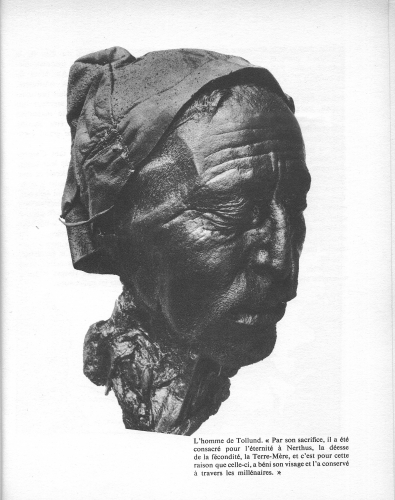

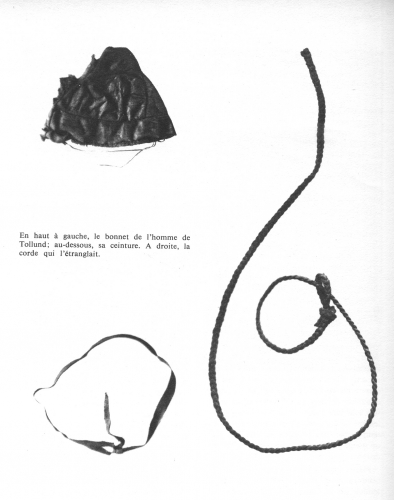

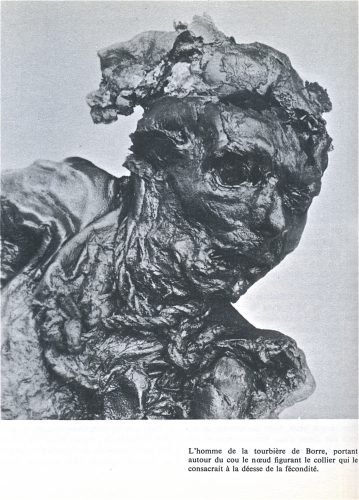

Hommes des tourbières

Sacrifices à caractère religieux, exécutions de criminels ou d’individus déviants ? les scientifiques aujourd’hui ont du mal à se prononcer sur le sort de ces pauvres bougres zigouillés, sans doute à la fin du second âge du fer et enfouis dans les tourbières de l’Europe du nord, au Danemark en particulier.

Un livre de Peter Wilhem Glob (1911-1985) paru en 1965 (traduit en français l’année suivante) les a fait connaître.

Cet archéologue danois, co-fonda avec le peintre Asger Jorn, L’Institut scandinave du Vandalisme comparé qui étudia les graffiti, cette forme de création pure.

Les spéculations de Glob sur les rites sacrificiels de l’antiquité nordique et les sacrifices à la terre-Mère sont aujourd’hui sujettes à interrogations.

Avec ses recherches et ses travaux, Glob fut cependant à l’origine de la circulation de ces troublantes images macabres qui révélèrent au monde de l’après-guerre les étranges propriétés de conservation chimique des corps par les tourbières acides.

Ce n’est pas mince mérite d’avoir ainsi mis en évidence combien la vacherie humaine peut être sublimée par les forces brutes de la nature.